Les violences conjugales représentent une réalité tragique et souvent invisible qui touche des millions de femmes à travers le monde. Ces violences, qu’elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques, laissent des séquelles profondes et rendent difficile la reconstruction d’une vie normale. Mais pour certaines victimes, une fois le courage trouvé pour fuir leur agresseur, un nouveau défi se dresse : celui du sans-abrisme. La situation des femmes sans abri, fuyant des violences conjugales, est particulièrement complexe et nécessite une prise en charge rapide et globale.

Fuir un partenaire violent est souvent la seule option pour une femme cherchant à préserver sa vie et celle de ses enfants. Cependant, cette décision est rarement simple, car elle implique des sacrifices énormes. Beaucoup de femmes victimes de violences conjugales sont économiquement dépendantes de leur conjoint, ce qui les empêche souvent d’avoir une autonomie financière suffisante pour subvenir à leurs besoins en cas de départ. La situation se complique encore lorsque ces femmes n’ont pas de famille sur qui compter ou sont isolées socialement.

Les maisons d’accueil ou centre d’hébergement sont souvent saturés et ne peuvent répondre à toutes les demandes. Les femmes qui se retrouvent sans abri, une fois qu’elles ont quitté leur domicile, doivent faire face à une multitude de difficultés : trouver un logement, assurer leur sécurité, se reconstruire (psychologiquement et physiquement) et se réinsérer dans la société.

Demandes d'hébergement du SIAO 78

Le SI-SIAO est l’outil national qui permet de recenser les demandes d’hébergement effectuées par un travailleur social pour les personnes en situation d’hébergement précaire. Les données qui vont suivre sont uniquement issues du SI-SIAO à la date du 27 février 2025.

Le Pôle 115 est le premier acteur du SIAO à venir en aide aux femmes victimes de violences, lorsqu’elles composent ce numéro, les écoutants du 115 prennent note de toutes les informations fournies soit par le ménage lui-même, soit par un autre acteur du travail social (commissariat, travailleurs sociaux, etc…). En fonction de la disponibilité sur le parc hôtelier, le Pôle 115 va effectuer une mise en sécurité du ménage. A la suite de cette mise en sécurité, l’information est transmise à la PASH 78, Plateforme d’Accompagnement Social à l’Hôtel, afin de rencontrer le ménage le plus rapidement possible et de transmettre une demande d’insertion auprès du Pôle Hébergement Logement du SIAO.

Depuis le début de l’année 2025, le Pôle 115 a mis en sécurité 8 nouveaux ménages, soit 18 personnes au total. Sur l’ensemble des places hôtelières financées par la DDETS, 30 ménages (64 personnes) se trouvent à l’hôtel via le 115 suite à des violences (conjugales ou autres).

Du côté du Pôle Hébergement – Logement, les ménages déclarés “victimes de violences” sont au nombre de 334, soit un total de 746 personnes.

Le parcours du combattant pour trouver un toit

Lorsqu’une femme victime de violences conjugales se retrouve sans abri, elle doit naviguer dans un système complexe pour trouver un logement. Les structures d’hébergement d’urgence sont souvent insuffisantes, avec des places limitées, ce qui laisse de nombreuses femmes sans solution. Dans le département des Yvelines, 8 structures d’hébergement les accueillent pour un total de 222 personne. Le manque d’alternatives sûres et adaptées pour les femmes victimes de violences peut les contraindre à retourner chez leur agresseur, par peur de l’errance ou de la précarité.

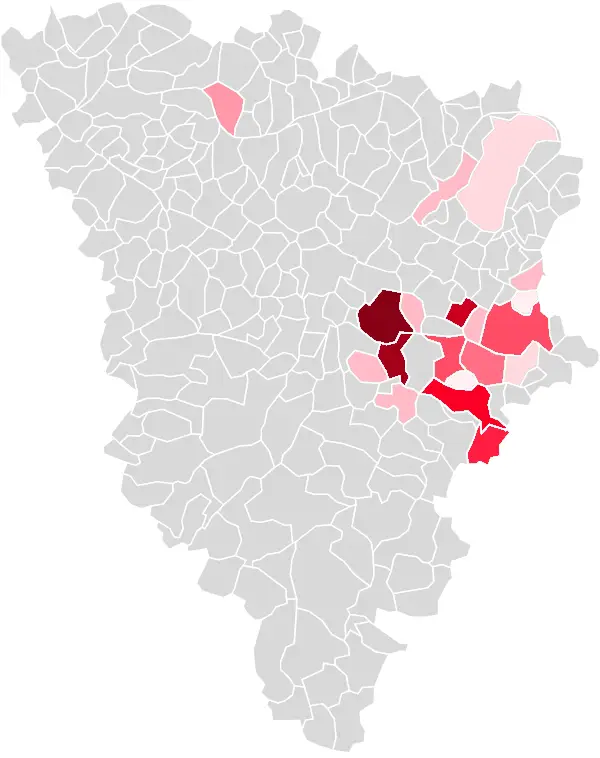

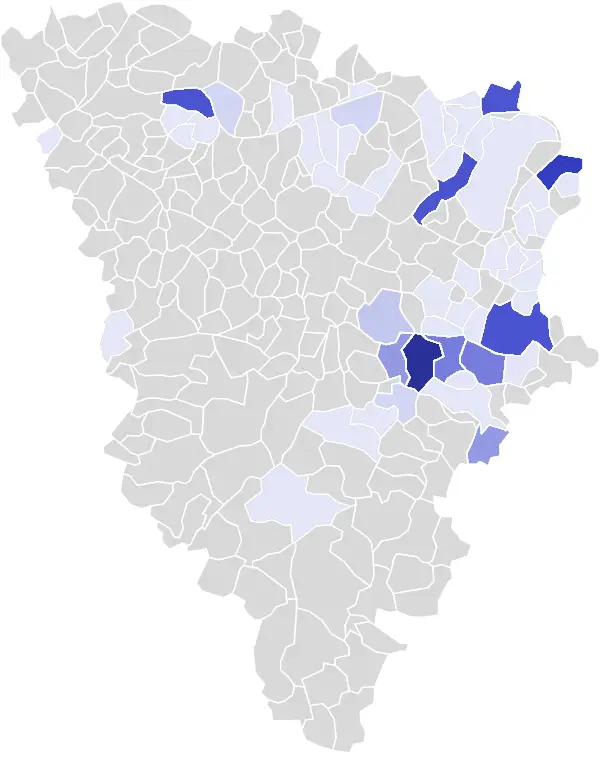

Les structures d’hébergement pour femmes victimes de violences sont souvent mal réparties géographiquement et peuvent ne pas offrir un accompagnement adapté aux besoins spécifiques des victimes. Les femmes confrontées à la violence et au sans-abrisme sont souvent vulnérables à d’autres formes d’exploitation (traite des êtres humains, prostitution forcée, violences de rue) lorsqu’elles se retrouvent sans protection. La principale concentration des places d’hébergement est située dans le secteur Grand Versailles, quelques places se trouvent sur le secteur de Saint-Germain-en-Laye, au Nord des Yvelines et ainsi que quelques places sur le territoire du Mantois. Nombreuses sont les demandes d’insertion qui sont émises de ces secteurs que les femmes souhaitent fuir pour éviter toutes représailles de la part des auteurs des violences. Une proximité avec l’ancien lieu de vie peut conduire à des conséquences tragiques.

Une autre problématique rencontrée par les femmes victimes de violences une fois qu’elles sont orientées vers une place d’hébergement est la cohabitation dans le logement. De nombreuses places se trouvent dans des logements en cohabitation, certaines places sont partagées avec des femmes ayant également subi des violences, et d’autres avec d’autres femmes n’ayant pas rencontré cette problématique. Ces parcours de vie différents peuvent créer des tensions au sein de la cohabitation.

Outre les places dédiées aux femmes victimes de violences, d’autres structures, qui ne sont pas spécifiquement spécialisées dans cet accompagnement, peuvent les accueillir. Il s’agit souvent de places en structure d’hébergement proposant un accompagnement global pour le ménage. L’accueil en résidence sociale est également un levier si le ménage se trouvait déjà dans son propre logement et était en capacité d’accéder au logement.

Une autre difficulté s’ajoute à la liste : les typologies des ménages acceptées. Les places se trouvent majoritairement en cohabitation, en conséquence, seules des femmes peuvent être orientées vers ces places afin d’éviter qu’elles ne se retrouvent avec un homme. De fait, les hommes ou couples subissant des violences restent souvent sans solution ou sont orientés vers d’autres dispositifs qui ne proposent pas d’accompagnement dédiés aux violences subies.

Que se passe-t-il une fois dans la structure ?

Lorsqu’une femme victime de violences rencontre un travailleur social, celui-ci effectue une demande d’hébergement auprès du SIAO. C’est le Pôle Hébergement-Logement qui se charge alors d’orienter ces personnes en prenant en compte les critères définis par la structure où la place est vacante (typologie du ménage, secteur géographique, besoin d’accompagnement, etc..). D’autres informations peuvent être décisives pour l’orientation vers une place adaptée. Une fois l’orientation acceptée par la structure et par le ménage, une remise des clés est réalisée entre la structure et le ménage.

Sur le parc d’hébergement des places dédiées aux femmes victimes de violences, il y a actuellement 118 ménages, soit 201 personnes, qui occupent une place. Seules des femmes avec ou sans enfants y sont accueillies. Les femmes avec des enfants restent majoritaires : 54% contre 46% pour les femmes sans enfants. Les jeunes femmes sont les plus vulnérable, la tranche d’âge la plus exposée au contexte de violences est celle des 30 à 39 ans (45%) suivi des jeunes femmes âgées de 18 à 29 ans (28%) puis des femmes plus âgées de 40 à 59 ans (27%).

Après l’admission d’un ménage sur une place dédiée, c’est le même parcours que précédemment : une nouvelle demande d’insertion est instruite par la structure d’hébergement pour permettre au ménage de trouver une solution plus adaptée et plus durable : la sortie vers le logement.

Des freins peuvent ralentir cette réorientation : un manque d’autonomie, la fragilité du ménage liée au contexte des violences, la situation administrative instable, un manque de revenus, etc. Ces freins entrainent une augmentation du temps passé dans la structure, compromettant ainsi la réorientation vers un logement. A ce jour, la durée moyenne de séjour sur le dispositif victime de violences est de 3 ans.

Les personnes répondant aux critères nécessaires pour intégrer un logement peuvent sortir plus rapidement, ce qui fut le cas pour 48% des ménages hébergés sur une place dédiée au public victime de violences durant l’année 2024. En ce qui concerne les autres motifs de sorties, ceux-ci sont assez divers et variés : une sortie chez des amis, de la famille ou un retour au domicile représente 25% des sorties, une réorientation en CHRS ou logement adapté est souvent réalisée et représente une sortie pour 11% des ménages.

Des solutions nécessaires pour sortir de cet engrenage

Il est essentiel de reconnaître que la situation des femmes victimes de violences conjugales sans abri, nécessite une prise en charge et un accompagnement spécifique. Ces femmes ont besoin de solutions de logement adaptées, qui prennent en compte la dimension de sécurité, de confidentialité et de soutien psychologique.

Pour lutter efficacement contre cette forme de précarité, plusieurs mesures pourraient être prises :

- L’extension et le financement des places pour femmes victimes de violences : Il est crucial de garantir une offre suffisante d’hébergements d’urgence et de logements pérennes pour les femmes en situation de violence conjugale. Ces structures doivent être spécifiquement adaptées à leurs besoins et leur offrir un accompagnement juridique, psychologique et social. Les hébergements doivent s’étendre au delà des secteurs déjà dense et ouvrir des places en adéquation avec la demande. L’accueil doit être inconditionnel au sein des structures d’hébergements.

- La sensibilisation des autorités et des acteurs sociaux : Les femmes victimes de violences conjugales doivent pouvoir compter sur une meilleure compréhension et prise en charge de leurs situations par les forces de l’ordre, les travailleurs sociaux et les institutions. Cela passe par une formation renforcée sur les spécificités de cette problématique.

- L’amélioration du soutien psychologique : Le parcours de ces femmes, entre violence et errance, laisse des traces indélébiles. Un accompagnement psychologique soutenu est nécessaire pour les aider à surmonter les traumatismes et retrouver leur confiance en elles.

En conclusion

Le sans-abrisme des femmes victimes de violences conjugales est une problématique à la fois urgente et complexe. En plus des défis liés à la précarité, ces femmes affrontent un parcours semé d’embûches pour retrouver une vie stable et sécurisée. Il est impératif d’adopter une approche globale et spécialisée, qui intègre à la fois la question du logement, de la sécurité, de la santé mentale et de l’autonomisation financière, afin de donner à ces femmes la possibilité de reconstruire leur vie et de briser le cycle de la violence.